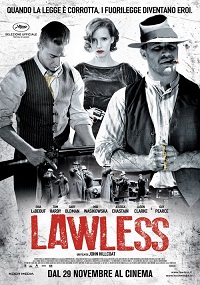

LAWLESS di John Hillcoat

REGIA: John Hillcoat

SCENEGGIATURA: Nick Cave

CAST: Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Guy Pierce, Gary Oldman

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 2012

USCITA: 29 novembre 2012

AMERICA “1931”: STERMINATELI SENZA PIETA’! … DOWNTEMPO

Che in Australia siano capaci di produrre cinema maiuscolo è fuor di dubbio: precedenti da brividi come Animal Kingdom o episodi affascinanti in quanto controversi e sfuggenti, come Snowtown, stanno lì a certificarlo. Eppure, se per prendere confidenza con certe latitudini cinefile si fosse costretti a pronunciare un solo e rappresentativo nome, difficilmente si esiterebbe nel fare quello di John Hillcoat, cineasta cresciuto a pane e western, da sempre alle prese con il suo apparente girovagare tra i generi; prima di Lawless il “penckinpahiano” The Proposition, seguito dal lacerante dopo-bomba che risponde al nome di The Road, infine un gangster movie rurale nella forma, (ancora una volta) western familiare nella sostanza emotiva. Questo Hillcoat rappresenta il gradino terzo di un percorso dichiaratamente d’autore, che al vestito formale di volta in volta mutaforme, contrappone una ricerca di tematiche fedeli, tutto sommato immutabili.

Il triangolo di sangue composto dai fratelli Bondurant replica, aggiornandolo, il quadrilatero presentato nel 2005 dai fuorilegge Burns, evidenziando con tratto calcato quanto alta sia, nell’opera di Hillcoat, la considerazione concessa all’involucro familiare, cuore nuovamente pulsante della vicenda tutta, come del resto avvenne per The Road: “fantascienza” del dolore e della solitudine tratta dalla penna “da frontiera” di Cormac McCarthy, che a sua volta scavava all’interno del “sopravvissuto” rapporto tra padre e figlio. Lawless si nutre della visione del Roger Corman “campestre” de Il Clan dei Barker, tradisce il ricordo del primo, criminale, Scorsese, dichiara il suo platonico amore nei confronti del Dillinger di John Milius, pur non sconfinando mai nell’ammiccamento di maniera; merito di un incedere riflessivo ed elementare, che lo porta a viaggiare sotto il livello medio di velocità: approssimando allo zero le derive furiose dei primi due modelli citati e addirittura accantonando la mitizzazione prossima alla rock star d’epoca, resa iconografica e precocemente pop dalle imprese di Warren Oates.

Cadenzato e avvolgente come un brano downtempo, Lawless è quanto di più vicino si possa immaginare a L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, nonostante indossi, con orgoglio, il completo del dramma su sfondo criminale: racconto costruito sui parametri della sottrazione, votato alla (ri)scrittura di un epitaffio del genere. Pane per i denti di Hillcoat che, non bastasse quanto sviscerato intorno al labile confine che separa il bene legale dal male illegale ai tempi di The Proposition, torna a cimentarsi con l’animo meravigliosamente borderline dei suoi antieroi, organizzando il palcoscenico come fosse il ring della contesa: Shia LaBeouf, Gary Oldman, Jason Clarke e persino lo scrittore-compositore Nick Cave, si dividono gli angoli. Quasi in disparte, proponendosi appena. In sordina. Lasciando al cineasta il compito di arbitrare l’epico duello tra Tom Hardy e Guy Pierce: psicopatico ghignante dall’accento metropolitano il primo, impassibile leggenda contadina dal grugnito quasi incomprensibile il secondo.

A loro spetta la responsabilità di caricarsi il film sulle spalle, reggendo sulla distanza un confronto giocato sul continuo scambiarsi la figurina del villain: maschere dal profilo “frankensteiniano”, vuoi per la profonda cicatrice attorno al collo che caratterizza il primo, non fosse per la grottesca acconciatura che marchia la malvagità del secondo.

Lawless non è Nemico Pubblico di Michael Mann. Non intende esserlo e mai lo sarà. La regia di John Hillcoat, solida come una quercia, guarda, se non oltre, decisamente ad altro: rifare un western aggiornando all’epoca del proibizionismo quanto (già) mostrato con The Proposition sul finire dell’800 australiano; modificandone l’apparato dei costumi ma lasciando inalterati i suoi tempi, il suo incedere e la tradizionale prevedibilità di svolgimento che da sempre è caratteristica, classica, del suo cinema. Certo, non è tutto oro quel che luccica (si ascolti la telefonata e ridondante voce off di Shia La Beuf), ma quando ci si trova di fronte ad un tale esempio di (grande) cinema, c’è poco da restare lì a fargli le pulci annotandone i (presunti) difetti.

Basta e avanza la fotografia di Benoit Delhomme (colui che aveva giostrato con le luci di The Proposition), calda e appicicaticcia come la contea umida e innaffiata dal whisky di contrabbando che illumina, mentre a chiudere il cerchio provvede la colonna sonora arrangiata da Nick Cave: colpo di grazia che dal cilindro estrae persino la special guest Mark Lanegan; così da allestire un accompagnamento si fondamentale, ma al tempo stesso artisticamente apprezzabile anche nell’eventualità in cui lo si scindesse dalle immagini che musica. Patrimonio raro a trovarsi, che non si ascoltava dai tempi dell’Eddie Vedder di Into the Wild.