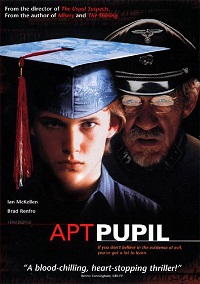

L’ALLIEVO di Bryan Singer

REGIA: Bryan Singer

SCENEGGIATURA: Brandon Boyce

CAST: Brad Fenfro, Ian McKellen, Joshua Jackson, Elias Koteas

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 1998

“Kiss the boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark, tongue of thongs, the belt that does await you, strike, dear mistress, and cure his heart”

Venus in furs, Velvet Underground

IL MALE, PROBABILMENTE

Chi è realmente Kayser Söze? Un malfermo truffatore dallo sguardo beffardo o un vecchio tabagista che si muove strascicando le sue logore pantofole? Chi è davvero Kayser Söze? Roger “Verbal” Kint? Arthur Denkel? O, molto più semplicemente, Adolf Hitler? Per comprendere, ammirare e lasciarsi possedere dal cinema di Bryan Singer non bisogna fare altro che rispondere a questa “semplice” domanda, scoprendo alla fine che nessuno degli imputati rappresenta l’unico colpevole. Entrambi i personaggi in questione non appartengono alla realtà monodimensionale delle cose, ambedue possiedono un doppio, sorta di Jeckyll e Hyde costruiti nel tempo al fine custodire e proteggere il proprio segreto dagli occhi di chi li circonda: il male, trasmesso attraverso la sua irresistibile fascinazione, motore e benzina, aria e polmoni, sangue, cuore e arterie di un mondo che, dai suoi primordi, procede seguendo invariati binari di (im)moralità.

L’intera opera di Bryan Singer si fonda sull’assoluto che vuole il malefico non solo immortale, ma addirittura capace di trasmettersi da individuo a persona attraverso contagio. Ecco che argomentare de L’Allievo sorvolando su I Soliti Sospetti equivarrebbe ad ostinarsi nel guardare il cinema muto pur sapendo dell’invenzione del sonoro. Lì, nella pellicola che meglio rappresenta uno degli autori più sottovalutati dell’ultima generazione di registi americani, è racchiuso il fuoco di una poetica scintillata già in Public Access e ancora crepitante di ardore tra le pagine di Apt Pupil: stupefacente soggetto tratto da Un ragazzo sveglio di Stephen King, novella a sua volta contenuta nella raccolta Stagioni Diverse. Roger “Verbal” Kint/Kayser Söze e Arthur Denkel/Kurt Dussander rappresentano quanto di meglio si possa sperare di trovare nella galleria di personaggi “singeriani”, in quanto portatori sani di quel mascherato epicentro metaforico che da sempre ossessiona il cineasta.

Apparentemente innocui, furbescamente inseriti nel contesto (a)sociale, possiedono l’indispensabile dono di raffigurare il male e di esprimerlo attraverso una proverbiale ars affabulatoria, qualità resa ancora più convincente da una superficiale menomazione fisica (la zoppia di Spacey, la decadenza fisica per McKellen). Intorno a loro e sulle etimologie dei nomi che rimandano a origini teutoniche, Singer costruisce la struttura base delle due colonne portanti del suo cinema. L’Allievo dunque, in assoluto uno dei film meglio riusciti tra i riadattamenti “kinghiani” per il grande schermo, capolavoro incompreso incentrato sulla masochistica diade servo-padrone; nemmeno due ore di cinema al cubo solo apparentemente concentrate intorno alle dinamiche del controllo psicologico.

Nell’adattare la short story del “Re del brivido”, Brandon Boyce si prende le uniche libertà in fase di sceneggiatura alzando leggermente l’età del protagonista e sorvolando sugli onirici passaggi a luci rosse pesantemente presenti nel racconto. Unico stravolgimento la rilettura del finale: decisamente meno drammatico rispetto all’originale ma proprio per questo maggiormente funzionale alla poetica del cineasta (Tod non viene scoperto, consegue il diploma e, dopo aver eluso tramite minaccia i sospetti del consulente psicologo, si prepara al suo ingresso in società). Il resto viene affidato alla maestria di Singer, superlativo come pochi nel dirigere una pellicola che ha come interpreti “solo” due attori e come lontano modello di ispirazione Il Servo di Joseph Losey.

Lo scatto autoriale rispetto al passato è netto ed evidente: il decrepito Arthur Denkel nasconde dietro un passaporto falso il vero nome di Kurt Dussander, ex figlio prediletto del Terzo Reich trova nella curiosità scolastica dell’ambiguo Tod Bowden il canale psicologico ideale per interfacciarsi con il giovane e trasmettervi i reconditi segreti del suo scrigno di ricordi. Singer coordina con padronanza e polso fermo il rimbalzare emozionale della vicenda, centellinando con scientifica precisione il pathos emotivo che piano piano si instaura tra i due; mentre nell’angusto spazio di una cucina si cementa una morbosa relazione di dominanza comune, dove ognuno, a turno, è vittima e insieme persecutore dell’altro. Tod, attratto dal male nella sua manifestazione massima e non dal comprensibile desiderio di evasione e trasgressione proprio della sua età, prende Arthur/Kurt come una sorta di modello a metà tra il mentore e il compagno di giochi e, allo stesso tempo, viene scelto dal vecchio in quanto “adatto” (l’Apt del titolo originale) a diventarne l’erede.

La regia snella e dinamica raggiunge indimenticabili picchi di inquietudine e crudeltà alternando le immaginarie visioni del giovane alle dissolvenze documentate del “glorioso” passato tedesco, mentre la dettagliata relazione riguardo la progressiva mutazione interna di Tod viene resocontata come fosse un vero e proprio apprendistato umano e mentale. Il percorso, lungo e doloroso, conduce ai risultati sperati: l’allievo, ormai degno degli insegnamenti dell’anziano maestro, ne rileva il posto all’interno della tranquilla comunità della California. Tod Bowden si trasforma in quello che Arthur Denkel/Kurt Dussander fu in gioventù. Per dirlo con le parole di Hannah Arendt: “non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tutt’ora, terribilmente normali”.