VENEZIA 2010 – Giorno 2: il gioco del non esistere, soccombere fantasmi a transfert (a)fisici

Machete, è ovvio, è innanzitutto un hero movie. E dunque, un film di maschere, di costumi, di duplici identità, trasformazioni, rinnegamenti, conferme. Più che mai film icona di questa mostra (che ha ancora in serbo i suoi mostri del futuro prossimo), la selezione pare puntare nuovamente il dito sul concetto di identità e di dualismo, forse segni evidenti di un domani che è adesso, di un finito che si sta appena concependo, il post-moderno già riflesso nel Festival, come sempre automaticamente concetto, leit motif, accordo collettivo. Per questo Machete non è poi così diverso da Legend of the fist di Andrew Lau: entrambi i protagonisti (e non solo) sono super-eroi dal doppio volto, in costume e automaticamente icone, sempre e comunque qualcos’altro.

Ai corpi del lido piace confondersi, amalgamarsi con organismi estranei, compiere metempsicosi: il caos esistenziale, il delirium delle proprie affermazioni. Ecco perché in Happy Few di Antony Cordier, le 2 coppie si fondono fino a non distinguersi più, a non capire più chi è chi e chi ama chi, in un’intrecciarsi sessuale sempre più intricata, plasmata al midollo, al grado zero dello scopare, fatalmente. Cordier costruisce la morbosità del suo Cinema sull’assenza, assenza immediatamente duplicarsi di presenze basate sull’anonimia, come se si fosse, ancora una volta, eroi misteriosi senza nomi.

Anche Norwegian Wood di Tran Anh Hung è film già fantasma, di personaggi morti più vivi dei vivi, e di vivi già morti ed ectoplasmi, tracce di un qualcosa di finito, di altrove. Confusione tardo-adolescenziale, e una malinconia che ti viene sbattuta in faccia con il soffiare lieve di un’esteta al proprio leap of faith (we could not take): si segue passo a passo il romanzo, ma il morbo dell’insipido colpisce e la mente punta fanta-cinematograficamente a Sion Sono o Shunji Iwai.

Allora, anche la scena finale de L’amore buio di Antonio Capuano diventa necessaria immagine per capire cosa siamo diventati, o che cos’è il Cinema che stiamo guardando (amando?) qui al Lido: l’assenza di una logica spaziale nel contro-campo, annullamento di tutte le distanze (e dunque: di tutti i tempi). Siamo qui, siamo ora, siamo pronti, ma non sappiamo proprio come. Anche la presenza più forte del lido è (già) assente. Haruki Murakami.

(P.H)

—————————————————————————————

SOSPESA GIUDICABILITA’

C’è un segreto, (ch)e come tale dovrebbe soccombere, tra i più gretti e bassi e villani, guizzo sardonico del pragmatismo più oleoso, masticato dell’uomo della strada dei testi universitari che tutti siamo (uomini (e donne) della strada, non universitari) quasi sempre e fatalmente. Segreto così estremo da essere ovvio: non tutti i film che si vedono ad un festival sono Capolavori. Banalità, sciocchezza, piccolezza, fottuta verità; ma cicatrizzazione di una giornata che non fa altro che farlo rimbombare.

Corsa all’Autore, e non al Film: i secondi collidono, si schiantano si eliminano a vicenda (nè nel bene nè nel male); ma i primi si fortificano, cercano di apparire dal fumo vistoso di una pellicola (anzi, dal pannello di pixel – ormai mezzo capofila e capolinea di almeno una parte di una delle irraggiungibilità (tecniche) del Cinema) Stretta, sbagliata ma necessaria, giudicabile ma non condannabile.

Disorientarsi è l’unica opportunità disponibile: realizzare un sistema che cerchi di non comprendere odio o pietà, perchè i Registi hanno tutto il diritto di autoeliminarsi, di soccombere, di realizzare opere anonime (e anodine), di farsi fregare il posto, di darci il beneficio del dubbio e la sospensione – sorpresa atavica – della giudicabilità.

Almeno per una giornata.

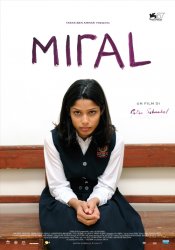

MIRAL di JULIAN SCHNABEL

Regia-mulo con tutto questo in( )carico: il conflitto Israele-Palestina, l’intifada dell’87, le donne e l’ostentazione (doverosamente ripetitiva) di autentici problemi, i clichè sul vicino oriente (musiche, ideali, vestiti, sapori), le immagini di repertorio, e le regole autogenerate del cinema storyteller che vuol essere politico e sociale. “Adesso riflettiamo, sciure“.

Sospensione della giudicabilità.

LA PECORA NERA di ASCANIO CELESTINI

Il delitto: utilizzare il cinema come strumento d’altro(ve). Celestini è troppo greve e sempre uguale a sè stesso, e fa del cinema solo una protesi delle proprie performance. E funziona: uccisa ogni pretesa cinematograficamente attiva, fin’ora la maggior alterazione di status giunta ai nostri occhi; il suo cemento di pioggia in cui annegare e sentirsi sporchi, senza distinzioni tra dentro e fuori, in sospesa giudicabilità.

JIANYU (REIGN OF ASSASSINS) di SU CHAO-PIN & JOHN WOO

Colpe e meriti, fifty fifty: dove inizi John Woo e dove Su Chao-Pin è roba da occhi (convinti di essere) esperti. Con i classici non si transige, si ammirano e basta, nell’influenza sconfinata o che creano o che addomesticano. Sospensione della giudicabilità.

Solo per oggi, e domani tornerò ad amarti.

(A.T)