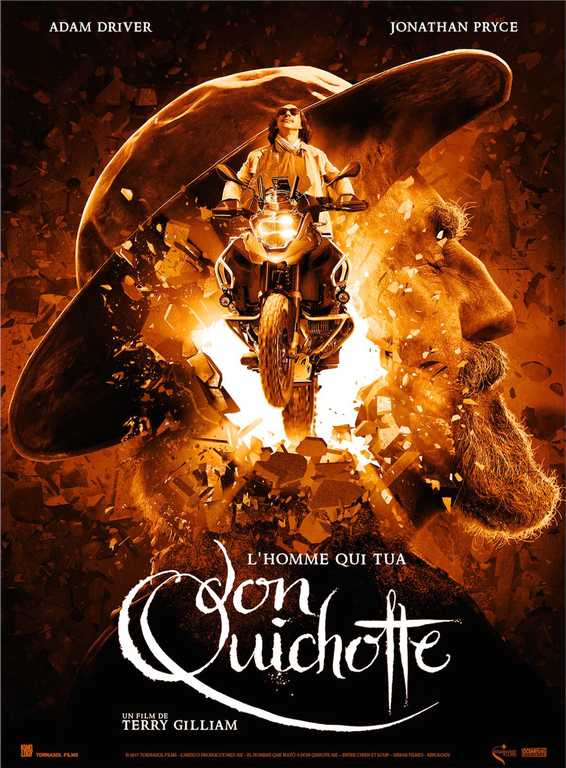

L’uomo che uccise Don Chisciotte: to let the world know I died for love

Regia: Terry Gilliam

Sceneggiatura: Tony Grisoni, Terry Gilliam

Cast: Adam Driver, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko

Anno: 2018

Produzione: Regno Unito, Spagna, Francia, Portogallo, Belgio

Idee e spunti su Quixote Vive: senza coordinate precise

Il cinema è un gioco serio: ci sono slittamenti continui e disorientanti, nel tentativo illogico e impotente di ammaestrare la giostra nella confezione, le montagne russe nell’abbecedario accademico, nella formula, ché Quixote Vive sembra nascere e respirare solo per scontrarsi (arrestarsi prima, superare poi) contro le limitazioni cinematografiche, giacché tutto è finto, tutto è prevedibile, tutto deve portare a un punto. Allora al punto ci arriviamo, e ci dobbiamo arrivare (cioè non siamo pronti a rinunciare alla struttura, ad annullarla), eppure il punto non è l’arrivare, è l’arrivarci, nel frattempo, dicendo qualcosa: non tanto sui personaggi, sulla storia, quanto sull’atto stesso della scrittura filmica, del metodo. Non è quello che ci si dovrebbe aspettare da ogni film?

Gilliam sembra pensare ad alta voce, inquadratura dopo inquadratura, “e adesso cosa ci mettiamo?” (“adesso questi sottotitoli li togliamo”), tanto che si sentono tutti, i suoi punti e virgola; il discorso diretto il flusso di coscienza i balbettamenti gli incespicare, tranne i punti: è un punto di sospensione, all’inizio (con quella frase “…25 anni dopo”, che è il fuori campo con il più grosso significante che gli si sarebbe potuto attribuire, perciò il film è già iniziato? dove?), un punto di sospensione alla fine. Allora si procede scavalcando puntualmente gli intrecci e le strade battute, senza che vi siano pareti da abbattere, sterzando in picchiata, arretrando bruscamente, smorzando gli snodi sentimentali, trattandoli come scene qualunque (quando mai s’è visto un sentimentalismo così chiaro, ma così poco oggettivato?), i baci, le morti, in un dondolio spaesante e – per sua stessa ammissione – spaesato, nel tentativo della vita stessa di dire qualcosa sul cinema, sulla narrativa, sul proprio cinema, soprattutto: dov’è finito? È rimasto intrappolato. Intrappolato nel sogno come Toby, che sembra stare meglio da pazzo Sancho, che da regista-pubblicitario riluttante, che rivuole il suo film, ma con tutti gli sconti auto-indulgenti propri di un egoismo divistico: la responsabilità verso le vite che crei, presto dimentiche nel progetto successivo, tornano come fantasmi a ricordarti dell’etica dell’occhio cinematografico, per cui la dedizione/devozione è il presupposto minimo per l’atto della creazione. Cioè: l’atto del creare come l’atto del vivere è etico, non c’è scampo, perché come per l’etica anche per la politica e per altre questioni connaturate all’esperienza umana sottrarsene è anch’essa una scelta, sebbene in-autentica); allora per Gilliam è necessario abbracciarla (a volte come un fucile, a volte come una spada, pure nel suicidio kamikaze, che condanna alla condizione straordinariamente ampia della follia). Ed è infatti un procedere contraddittorio, quello di Gilliam, al di là di quello stesso immaginario crudele da cui non può/non vuole emanciparsi; la superficie naif che richiama la consapevolezza acuta dell’auto-referenzialità; l’autenticità di Don Chisciotte che insegue il fantasma romantico di Dulcinea ma, poi, senza trovarla, decide di fermarsi lì, “io sto bene in questa casa”, lì dove è stato fatto protagonista di uno sfregio in pompa magna. Don Chisciotte esiste adesso per la propria natura gigionesca? O sono gli stereotipi del potere (il Russo) a essere condannati per il modo in cui ne fanno carne da spettacolo? A cosa dobbiamo credere? C’è, in definitiva, ancora da credere?

Si diceva dello slittamento: l’indecisione e l’indeterminatezza di questo mondo (tanto finto da essere vero) in cui lo stato delle cose può decidere di attualizzarsi in un’infinità di potenze, ed è questa infinità di mondi (di immagini) che trova forma nella successione “sciatta”, scardinata, sbavata delle sequenze, cangianti nella loro identità, ricolme di segni effettivi o solo accennati, solo possibili. Denunciando, insomma, il loro essere aperte. Gilliam non parte da nessun ordine costitutivo, costruisce un mondo scena dopo scena, procedendo a tentoni e ad occhi bendati, chiarificando l’infinità di procedimenti e, in definitiva, l’assenza di un ordine (laddove un’opera vuole dimostrare l’esistenza di un mondo visibile, o al di là del visibile, surreale o realista che sia, ma governato da leggi proprie – della materia, del sogno, della psiche, come in Lynch, o in Buñuel, ad esempio). Allora, quando non v’è coerenza, sudditanza, si parla di sbaglio, di errore, magari di aborto. La follia connaturata de L’uomo che uccise Don Chisciotte è la sensazione primaria che non vi sia stato scritto nulla o che vi sia stato scritto troppo, ed essersi fagocitato; che Gilliam stia pensando e scrivendo in quell’esatto momento quanto si vede, bramante di sapere come va a finire, se va a finire, e dove va a finire il suo Don Chisciotte? Che è, ovviamente, anche Sancho Panza (e un po’ anche Angelica). Con una fatica dolorosa, si va a finire. Don Chisciotte che viene costretto a nascere (o esisteva prima dell’attore?), come un mostro, dalle mani di un ragazzino; Don Chisciotte, attore prima incapace, poi convinto, e infine, cieco (come il suo cavallo), costretto a morire, a morire per dimostrare di non-essere: Sancho Panza è infatti Don Chisciotte, Don Chisciotte è Toby, e quindi a vivere, felicemente condannato a rimanere nel proprio racconto (finalmente felice?). In una specie di eterna circolarità minacciata da spinte interne ed esterne. Nulla ha più senso, né contorno, né simbolismo, né ordine naturalista/surrealista, né volontà storiografica o narrante: niente. È un film errante come errante è il suo cavaliere, come errante è Toby, che finalmente abbandona una motocicletta – che non è nemmeno sua (in questo senso è quantomeno significativo il binomio moto/cavallo-macchina/animale), abbandona i suoi soldi/gettoni (“almeno morirò ricco”), per procedere nell’atto della progressione/regressione, del work-in-progress.

È quindi la storia di un regista (Gilliam) e della sua spontanea e genuina abnegazione verso l’impossibilità di essere diversi da sé, o di essere qualcosa che non si è, insomma di essere: ed è in questa impossibilità di definizione, di circoscrizione, di finitezza, che si rivela la totale immanenza del suo universo cinematografico (ma, per estensione, di tutti, solo che c’è chi lo nasconde meglio), l’iconoclastia verso un metodo concentrato a costruire mise en abyme su mise en abyme, a codificare ordini narratologici e figure evocative, qui completamente ripudiati, maciullati, offesi, in uno scivolamento/slittamento che tende verso un polo e poi verso l’altro, senza fermarsi mai, senza cioè mai decidere cosa si vuole veramente dire. E questo avviene, probabilmente, al di là della volontà di Gilliam stesso. Al di là di una regia che qui è straordinariamente poco dinamica, meno caratteristica, stanca; al di là dell’assenza gerarchica di punti di riferimento che è sua cup of tea da sempre; al di là delle scenografie, cioè al di là di quello che è stato già fatto (meglio), è Gilliam stesso ad essere stanco, ed è per questo che non gli rimane che dichiarare tutto l’amore possibile (questo sì, è possibile) per un cinema che ripudia la freddezza di una visionarietà solo apparentemente schizofrenica ed amorfa, per immolare sé stesso (come la madonna di plastica in cima al falò delle sedie, o come Angelica in croce tra le fiamme di velo), in faccia la distruzione: la distruzione del post-moderno, la distruzione del citazionismo e del kitsch, cioè la distruzione della propria favola, di cui egli stesso perde (volutamente o meno, non fa la benché minima differenza) le coordinate, le tracce, lasciando le briglia per dare corpo a un’opera praticamente terminale, ultima. Dopo di lei si deve ripartire da zero, o non esistere affatto. Oppure, come sembra intendere Gilliam, mortalmente e gioiosamente, continuare così: a essere uguali a sé stessi, solo sempre più capaci/incapaci di dare senso alla propria realtà.