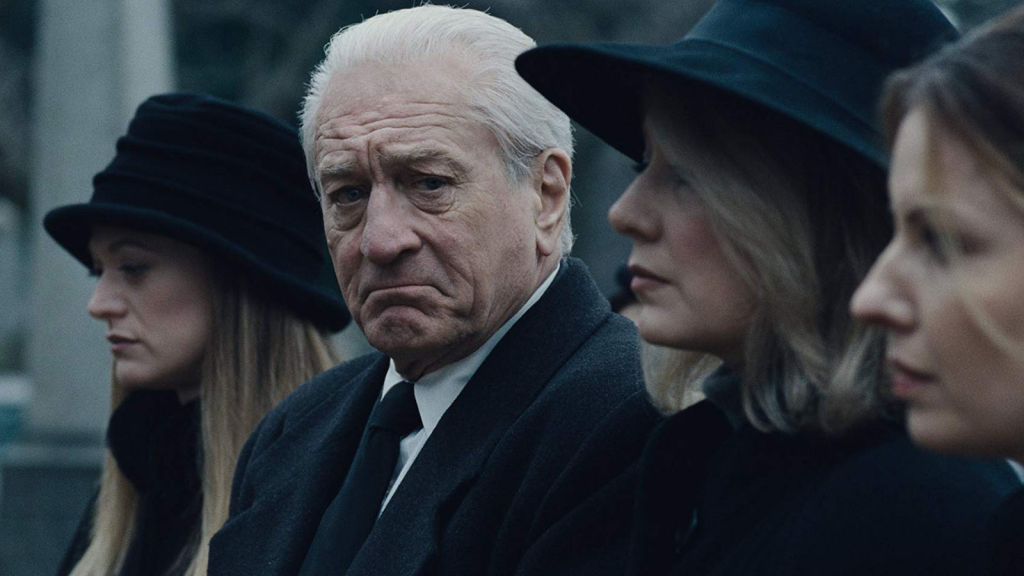

The Irishman – Martin Scorsese: I heard you paint houses

Regia: Martin Scorsese

Sceneggiatura: Steven Zaillian

Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Bobby Cannavale

Anno: 2019

Produzione: Stati Uniti d’America

Cosa rimane? Rimangono i fantasmi, la riesumazione del tempo, dei corpi, della memoria. Le spoglia stanche del cinema, degli antichi valori resilienti che resistono, si riavvolgono, mentre scompaiono i nomi: rimangono le epigrafi. Sullo schermo solo stele mortuarie per ogni individuo comparso, morto prima di avere un coinvolgimento negli eventi, morto mentre muore qualcun altro, per mano sua. Della scia di sangue che imperterrita cola sulla storia, con la s minuscola, della nazione americana sopravvive una voce del dizionario, l’immagine televisiva da tempo archiviata, le inchieste giornalistiche, destinate anch’esse a farsi carta e poi etere e poi dissolvenza. I volti della malavita del paese, coloro che la nazione l’hanno governata per davvero, come statuine di creta, non impermeabili al tempo, ma condannati a rimanere uguali a se stessi, insieme a un sistema di valori che con loro per metà si consuma, per metà si tramanda, insinuandosi nei posteri. Sicari, mafiosi, boss, criminali, sindacalisti corrotti, tutti a ripetere ancora una volta il teatro dell’assurdo delle loro svuotate azioni di cui conosciamo già le motivazioni, i meccanismi, lo schema, gli scheletri. Niente più storia delle origini: nessuno più vuole essere un gangster per vocazione. La caduta degli ideali (e degli dei), persino quelli criminali, dentro a un Frank Sheeran persona che suggella vecchi miti decaduti e al contempo la nascita dell’individuo contemporaneo: colui che ha già visto tutto, il più tremendo orrore, e la più tremenda apatia. Frank Sheeran immutabile e imperturbabile di fronte agli eventi, quelli capitali, quelli sottopelle, l’omicidio del Presidente, la responsabilità mafiosa obliata nei rapporti con Cuba, Frank osserva, muto, lo scorrere dei traumi del ventre nazionale, una maschera insondabile, che non sa più provare. Li osserva dall’apparecchio televisivo, come tutti, allo stesso modo in cui esegue gli omicidi commissionati, guardandosi uccidere, silente, mentre niente si spreca più in psicologismi, in giustificazioni, in cerebrali letture. È una deriva esistenzialista, e per estremo nichilista, dell’uomo – immagine di se stesso, e con lui di un eterno ripetersi della sua condizione, sempre più indifferente, eppure sempre destinata a confrontarsi con la propria coscienza, mentre la si rifugge, la si respinge dentro, come una scomoda protuberanza da sradicare o, magari, da scarificare. La coscienza che bussa, finale, e conduce al patio dell’esecuzione; e ancora, la Giustizia che, inamovibile, silenziosa, scruta e ne registra l’amoralità, ma che deve, alla fine della corsa, consegnare la sua condanna, senza possibilità di redenzione (per quello ci sarà sempre un pastore). Frank Sheeran che comprende, capisce, nella più alta forma di lucidità a cui può giungere un individuo lontano da sé, lontano dal mondo; egli conosce, come guardatosi da fuori, la qualità deprecabile delle sue azioni, ma non può farci niente, non prova niente, egli è quel sistema di valori: è così e basta. È così e basta anche per James Hoffa che, invece, instancabile, con le sue manie, i suoi vizi, il suo vitalismo, non vuole cedere a una rottamazione che, fisiologica, deve arrivare: si oppone a un pensionamento dettato dalla maturazione dei tempi, dai codici del codice, dalla fine di un’era.

E la consunzione di figure ormai passate cammina lenta parallelamente al passo del film, che man mano si fa sempre più esangue, stanco, conscio della propria prevedibilità che preferisce fino all’ultimo rimandare, come un accanimento operatorio, mentre le imprese lasciano spazio alle battute, all’ironia che gira su se stessa, l’unica superstite, accessibile in mezzo a un intreccio solo apparentemente complesso, a degli snodi drammatici recisi e omessi, delle cui ellissi il film si fa mostruoso carico, a delle conversazioni fluviali e vuote che riempiono un tempo altrettanto vuoto, da dover sopportare, da lasciar scorrere. Una dilatazione languida, spossata, che riverbera la libertà espressiva lasciata in piene mani al suo autore, mentre appare incredibilmente coerente con la forma concettuale che l’opera accoglie: anni e anni di trastulli sulle leggi di potere interne alla mafia, anni e anni di parole, di omicidi, e ancora di parole; persino l’on the road è insignificante, non è una passeggiata sulla valle dei ricordi, è un mero riciclo di espedienti cinematografici. Mentre diciamo addio a un’epoca in cui si poteva ancora credere in qualcosa (specialmente era essenziale credere in un sistema di pensiero chiuso, autosufficiente e pienamente significante come quello mafioso), diciamo addio a dei volti impressi su quarant’anni di pellicola, a un genere (a dei generi) cinematografico vetusto, finito, che può essere soltanto l’imago mortis, la tanatografia di sè. I heard you paint houses è un lungo addio, una cerimonia funebre, un Requiem a modesto, umile profilo, e per questo per niente commosso, un saggio pensato e terso che non si fa mai prefica. È il canto cinefilo di chi ha creduto nel e al Cinema più che a qualsiasi altra cosa; ha creduto che con esso si potesse parlare dell’uomo, della sua materia, che con esso si potesse vivere vite solo di striscio captate; che con esso si potesse fuggire, anche a scapito degli affetti, per tutta una vita.