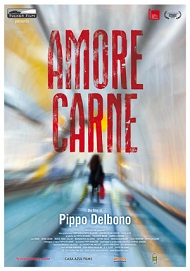

AMORE CARNE di Pippo Delbono

REGIA: Pippo Delbono

SCENEGGIATURA: Pippo Delbono

CAST: Irène Jacob, Marie-Agnès Gillot, Tilda Swinton, Pippo Delbono, Sophie Calle

NAZIONALITÀ: Italia

ANNO: 2011

IL SELVAGGIO DOLORE DI ESSERE UOMINI

«Quando si è distesi sulla valle si sente

che la terra è traboccante di sangue,

e che il suo immenso seno in cui un anima pulsa

è amore e carne, amore e carne…»

Sole e carne di Arthur Rimbaud

Amore Carne (s)travolge tutto: il linguaggio-cinema, la sua semantica e la sua grammatica, i suoi dettami rigidi e fermi. Lotta contro ogni forma di convenzionalismo, si sbraccia con ardore per far venire alla luce l’urgenza dolorosissima di un film intimo, bello e necessario. Amore Carne è la vita di Pippo Delbono sullo schermo, paradossalmente senza teatralità nonostante la morte dell’amica di sempre Pina Bausch che penetra nell’opera come una lama tagliente. I duemila garofani ad Avignone, le mattonelle che si screpolavano, i fili d’erba che uscivano dalle feritoie delle stesse. Si parte dal simbolismo più poetico ma poi si procede con lo sperimentalismo duro e puro, rubando alla realtà e filtrandola con gli strumenti del cinema e della fiction (il premio conferito dal Visions du Réel di Nyon ne è la riprova), brutalizzati e straziati per l’occasione da un artista vero che ha fame di verità, che in ogni passaggio intende rincorrere l’impellenza di un’autenticità ben più irrinunciabile di quelle verità ricostruite che siamo abituati a vedere sullo schermo.

Un film girato quasi tutto col suo I-Phone, quello di Delbono, con movimenti di macchina che sembrano e sono delle sventagliate violentissime, sulle quali il regista va poi ad innestare delle musiche in levare per mezzo delle quali toccare con mano il sublime, inteso come concetto letterario, come il terrore invasante che solo le più violente forme di bellezza sanno e possono incutere. In tal modo, anche una ripresa convulsa in un ristorante può diventare un pezzo di cinema maestoso e annichilente, che fa sentire piccolo piccolo chi lo guarda e costringe lo spettatore a immergersi nelle caverne più remote della propria anima. Si tratta d’altronde di un cinema libero e sfasciato come una vita che si è già rassegnata alla malattia, all’apocalisse dei sensi, all’incubo di vedere le cose sfocate, a scorgere “tutto come nell’acqua”: una tragedia personale che collimando con la percezione di una personale e atipica forma di semicecità ha spinto Delbono a fare il regista. O almeno, “è così che è iniziata”. La sua voice-off appesantisce i suoni labiali conferendo un pathos che non è mai gratuito ma passa piuttosto dalla sua fisicità corpulenta. La potenza buia e torbida dei monologhi si scaglia contro la “pallida ragione che nasconde l’infinito”, passa attraverso i sensi, si scotta e si lascia abradere, si fa male lasciandosi cadere sui cocci più acuminati, muore e risorge. La sequenza con la vera madre di Delbono, Margherita, non può lasciare indifferenti, per quanto è in grado di toccarci tutti quanti da vicinissimo. Un frammento tra i più memorabili di Amore Carne, che proprio in quella scena esalta la necessità di un audio che s’interrompe di botto, ammortizzando i suoi inutili del mondo, ribadendo l’eticità di ciò che della realtà si deve se(le)zionare per farne materia filmica e quanto sia necessario, molte volte, silenziare i rumori superflui e fermarsi ad ascoltare per davvero.

Amore Carne è un vero film sinestetico, che nella composizione dei materiali fa pensare qua e là a un Film Socialisme di Godard epurato da un intellettualismo ipertestuale che troppo poco spazio lasciava al cuore e all’immedesimazione. Qui troviamo invece la pastura della vita più vera, con le sue urla e i suoi rantoli, le sue sfocature e i suoi lampi. In questa sceneggiatura simile a un “diario visivo” scritta “più nello stomaco che sulla carta” ci sono la “Ballata delle madri” di Pier Paolo Pasolini, la musica (bellissima) di Alexander Balanescu e di Les Anarchistes, l’AIDS del regista messo a nudo in una rivelazione definitiva e commossa, e ancora Marie-Agnès Gillot, il matto Bobò coi suoi silenzi pregnanti, la bellezza nobiliare di Marisa Berenson, Tilda Swinton, Laurie Anderson, i gabbiani come in Malick (quelli di The tree of life, anche se non tutti lo sanno, provengono da delle riprese nel quartiere romano EUR), i vetri, Laurie Anderson, il perturbante urlo al mondo del pre-finale, degno delle raucedini d’un Pierpaolo Capovilla al sommo grado del suo nichilismo. Tutto il selvaggio dolore di essere uomini, dritto al cuore e senza mediazioni.