Maurice Pialat: Je t’aime… Moi non plus

Sylvie Danton scrive con Maurice Pialat: Police (1985), Sous le soleil de Satan (1987), Le Garçu (1995)

Luciano Tovoli è direttore della fotografia di: Nous ne vieillirons pas ensamble (1971), Police (1985)

“Il male è già entrato: nei film di Pialat il danno è già stato fatto”.

Lo potremmo dire, insieme a Sylvie Pialat, non solo di Sous le soleil de Satan (che effettivamente si apre su una crisi mistica lungi dall’essere neonata), ma di tutta la sua filmografia. In un modo o nell’altro, “il latte è già stato versato”. Che sia per l’orfano François, che condivide con la Suzanne di À nos amours e con Mouchette di Sous le soleil un volto che par esso stesso congenitamente diabolico, o che sia per la stessa fattura dei suoi universi, c’è un bacino primogenito, ancestrale costituito da una malattia/male profondo, si direbbe quasi deterministico (o giansenistico?), le cui diramazioni terrene sfuggono, accettato ciò, a un giudizio di qualità. Pialat si pone sempre al di là del bene e del male, perché ha superato la morale.

Si dice spesso del suo cinema a-sentimentale, immerso in un realismo radicale e problematico, ma per quanto vera la seconda affermazione, per la prima si deve specificare di come il mancato sentimentalismo derivi da una pratica diversa di mettere, comunque, al centro l’uomo. Di cui osserviamo la superficie (ed è probabilmente dall’esercizio d’osservazione che deriva l’unico tentativo possibile di conoscenza), capiamo esser accaduto qualcosa (fuori campo), ma impariamo soprattutto del mistero dell’uomo e del suo stare al mondo, di un’interiorità a cui non si può pervenire tramite psicologismi o introspezione. Perché esso si spiega attraverso il suo comportamento (o le sue parole), talvolta medio e quotidiano, talvolta eccezionale e avulso, di cui dobbiamo accettare lo statuto impenetrabile ora di realtà, ora di finzione. Si dovrebbe quindi parlare di mancanza di retorica del sentimento, o di melodramma, passante per la reiterazione dell’ellissi come forma di elusione (il dialogo intratestuale si smarrisce perché superfluo, anzi addirittura nocivo, giacché ogni indizio di comprensione dettata dalla logica è in sé a rischio politico, ideologico, tematico, etc.). Quindi le situazioni di Pialat vogliono apparire sempre “in quanto esistenti”, nell’atto dell’accadere, ove i legami canonicamente narrativi finirebbero per distruggere questa necessità osservativa e insieme esperienziale, quindi episodica (ed è evidente che per Pialat ci sia più realtà sul set, e sul risultato di quel set, che in un’ipotetica prassi documentaristica).

Sarebbe riduttivo parlare di autobiografismo (anche se Pialat intesse spesso un rapporto diretto e quasi esorcistico con la materia della propria mise-en-scène). L’Enfance nue, sulla stagione dell’infanzia abbandonata, esplora la problematicità del comportamento delinquenziale che impara ad addolcirsi grazie all’esempio affettivo ricevuto da una famiglia (di nonni) che accoglie François nonostante le sue sregolatezze “criminali”; ma Pialat, ci ricorda la moglie Sylvie, non è stato di certo un orfano, eppure nel suo sentirsi figlio (unico) abbandonato è in grado di mettere in scena gravità e tenerezza, cedendo spesso a moti di sorriso, mentre il calore che risulta dalla nudità della forma è il pregio di chi, come Pialat, ha capito come far affiorare l’intimità della condizione umana, senza forzarla.

Da questa sindrome dell’abbandono, riducendo e stando alle parole di Sylvie, deriva un rapporto combattuto con le proprie opere, ch’era capace di distruggere a parole, persino un po’ furbamente (dell’Enfance nue disse anche che era senz’altro colpa sua, il fallimento al botteghino), in una sorta di buffo tentativo di rientrare in quella dimensione dell’abbandono (in fin dei conti, auto-inflittasi), allontanando estimatori e, al contempo, provocandone l’apprezzamento. Nell’estremismo della sua pratica registica, trovandosi a schernire il lavoro fatto da Luciano Tovoli su alcune scene, lo costrinse alla fuga, salvo poi rincorrerlo affinché tornasse sui suoi passi. La prossimità del rapporto realtà-finzione è tale che gli attori vengono scelti ad interpretare un ruolo non dissimile dal loro stesso stile di vita (Gérard Depardieu in Loulou, ma anche in Police), mentre l’apertura all’improvvisazione è tale che intere scene (la conversazione a tavola tra gli amici di Suzanne in À nos amours) nascono senza copione, gli errori degli attori (sguardi in macchina, nomi sbagliati dei personaggi) vengono conservati, anzi, preservati, nel final cut, come sorta di valore “miracoloso” della realtà che sfonda letteralmente la pretesa di finzione. I litigi in sede di montaggio (curato, nella maggior parte dei casi, da Yann Dedet), in questo senso, si sprecano.

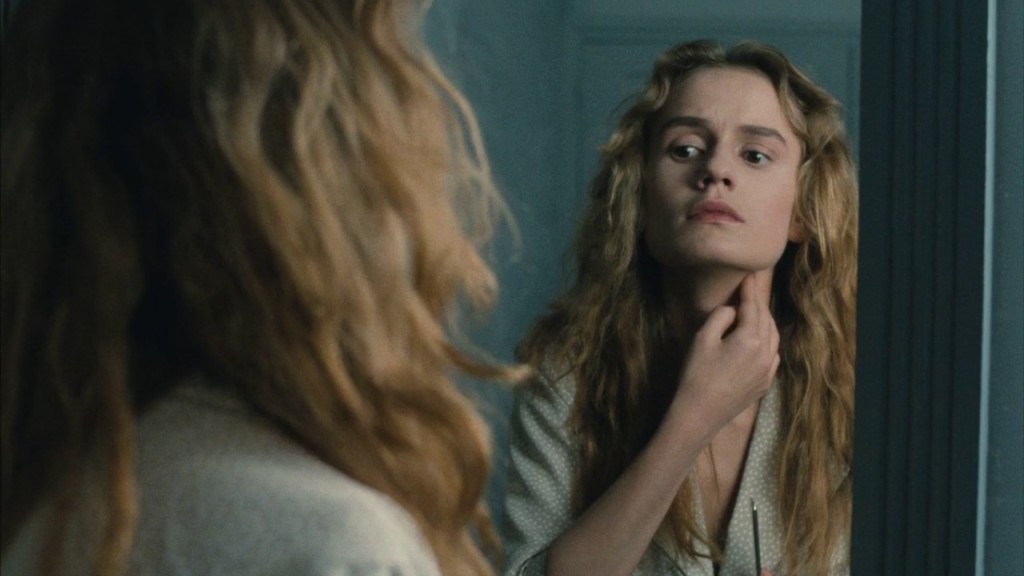

Ed è perciò rivelatorio il modo in cui il militantismo cinematografico di Pialat aderisce all’urgenza di amare i propri protagonisti in una maniera che li rende tutto fuorché il risultato di nichilismo o anaffettività: basterebbero i tre primi piani finali, due sono fermi-immagine, di À nos amours, Police e Sous le soleil de Satan, a convenire verso una primarietà dell’affezione; laddove non è facile isolarne un unico livello, in sguardi potenziali e stratificati, eppure sempre in qualche modo persi, disorientati fino all’ascensione: sia nella speranza, sia dinnanzi alla morte. L’ultimo sguardo di Mangin in Police non sembra terminale? Non sembra stare dinnanzi alla morte? In un fiato di coscienza di sé, della propria finitezza?

Quasi tutte via crucis di personaggi “minori” preda di macro-conflitti, che sia l’incomunicabilità tra i sessi, o l’esistenzialismo corroso del curato di Bernanos (non ci sembra casuale che Pialat, come Bresson, ne adatti un suo romanzo, procedendo tramite scelte formali quantomeno avvicinabili), quelle di Pialat sono diapositive irriducibili, straordinariamente irriducibili a un’univocità di interpretazione, mentre il provincialismo (inteso come modus vivendi, o, talvolta, come caratteristica fattuale come in Passe ton bac d’abord) delle ambientazioni (persino Parigi sparisce, sembra soltanto “un paese”) diventa un sostrato comune che sprigiona un senso di rigorosa solitudine che, però, non mette mai alla porta. L’ambiente non è mai antagonista, mai claustrofobico: essi sono, e sarebbero, forse, ovunque. Certamente dicono di più i “letti” o “i bar”, o “i pranzi” rispetto a una città o a una campagna che è semmai soltanto simbolica, “una per tutte”.

Va detto, quindi, che l’atteggiamento di Pialat non è mai sadico o castrante, non c’è forzatura degli eventi a caricare “la normalità dell’amorale”, degli schiaffi, del machismo, della promiscuità, del dolore e, infine, spesso, della morte. C’è, piuttosto, uno sguardo a-patico che impedisce ogni forma di empatia, ma che piuttosto smuove un avvicinamento tutto spirituale, puro: slegato dai condizionamenti della retorica.

Pialat apre e chiude il cerchio della sua arte su un’immagine d’infanzia, quella del figlio, del figlio che è stato e del figlio che ha messo al mondo, da L’Enfance nue a Le Garçu, in maniera quasi profetica, in ventisette anni di lavoro, talora incompreso, talora celebrato.

Certamente respingente nella sua intransigenza, Maurice Pialat è un cineasta che è rimasto spesso inedito in Italia, e solo parzialmente accostato dalla critica italiana nell’elaborazione del corpus delle sue opere. “Sono tornato in Italia dicendo “ho appena finito di lavorare con Maurice Pialat!” e mi rispondevano “chi?”. “Ma come chi!””, dice Tovoli. Non si può dire che molto sia cambiato da allora.

I lungometraggi per il cinema di Maurice Pialat sono: L’Enfance nue (1968), Nous ne vieillirons pas ensamble (1972), La Gueule ouverte (1978), Passe ton bac d’abord (1978), Louolou (1980), À nos amours (1983), Police (1985), Sous de soleil de Satan (1987), Van Gogh (1991), Le Garçu (1995).