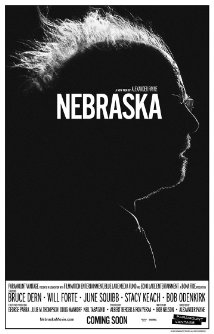

NEBRASKA

di Alexander Payne

REGIA: Alexander Payne

SCENEGGIATURA: Bob Nelson

CAST: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 2013

Now, mister, the day the lottery I win

I ain’t ever gonna ride in no used car

again

(…)

Now, the neighbors come from near and far

as we pull up in our brandnew used car

I wish he’d just hit the gas and let out

a cry

Tell `em all they can kiss our asses

goodbye

Prima di David arrivano i suoi occhi: sgranati, basiti, incastonati in un volto estenuato che nel biancore anestetizzato dell’ospedale osserva rassegnato la figura raggrinzita del padre, chino su una panca, somigliante a un animale indifeso e circospetto.

Prima di Woody arriva la sua chioma bianca: aggrovigliata, saettante, un cumulo di scariche elettriche color latte che più del suo corpo ormai stanco e del suo passo sbilenco esprimono il suo bisogno di fuga, la sua ancora persistente e prepotente volontà d’azione, di slanciarsi oltre l’età che gli rosicchia i contorni, il fisico, le forze.

Prima di entrambi arriva il bianco e nero, che tutto appiana su una superficie impalpabile, inafferrabile come una vecchia memoria, come le fotografie degli anni in cui Woody non veniva inseguito e riportato all’ordine della normalità, quando ancora non si sentiva tradito dalla sua stessa memoria. Un bianco e nero che omaggia lui e quegli anziani dei piccoli paeselli sputati fuori dalle grandi città e dalle alte aspettative, che passano ciò che resta della loro vita apatici di fronte alla tv, mentre le loro donne discutono di pettegolezzi: una vita intera sulle spalle e davanti a loro un orizzonte di possibilità e attese ridotto a uno schermo piatto e una vecchia sedia. Chiaro che Woody, che ancora si divincola – fortissimo dentro, pianissimo fuori – all’immobilità del suo futuro prestampato, si aspetti di beccare quel milione di dollari, comprarsi uno sfizio, magari rendere finalmente orgogliosi i suoi figli. Non gli interessa la fama (che arriva) né capisce la furbizia degli approfittatori (che non manca).

Il bianco e nero, soprattutto, dichiara fin dall’inizio l’essenzialità di una storia composta da pochi elementi, a cui soggiace il doppio delle emozioni non dette. Il film più semplice, schietto e nitido di Payne è anche il suo migliore: contenuto, giusto nei tempi e preciso nel racconto; cristallino, limpido, non si lascia intimorire dal rischio ruffianità e la dribbla spontaneo. Pur con qualche sottolineatura di troppo (la Squibb che mostra alla tomba del defunto “quello che si è perso”) (!), lo stato di grazia è a un passo dall’essere ininterrotto. Road movie, nella memoria innanzittutto: perché “road” lo è solo all’inizio e alla fine, almeno per le strade, almeno su due ruote. Il resto del tempo il viaggio è circolare, percorso a piedi, dalle gambe sghembe e zompettanti di Dern, tra un bar e l’altro, un ricordo sciupato e un sorso della birra che ha rovinato l’infanzia a suo figlio. Affiorano le immagini di Una storia vera ma là Lynch ci immergeva in un disagio continuo e palpabile, Alvin, reduce dal Vietnam, se lo sentiva ancora sotto la pelle. Qui Payne il malessere passato lo sfiora con la punta delle dita, dalla guerra all’alcolismo a un amore perduto: road movie in definitiva emotivo, di sentimenti e vissuti che scorrono piano al fianco di Woody senza mai dover esplodere per coagularsi nel suo sguardo ferito. E semmai, trovano pace e trionfo nel breve tragitto di un finale dove finalmente è lui a guidare e vedere, osservando dall’alto le persone della sua vita, le delusioni, le vittorie, i rimpianti. Poi cede il testimone in un silenzio pieno, passa la palla e se ne va.