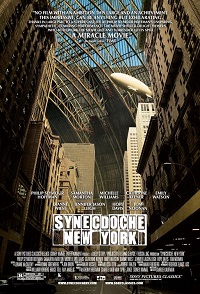

Merda d’artista: SYNECDOCHE, NEW YORK di Charlie Kaufman

REGIA: Charlie Kaufman

SCENEGGIATURA: Charlie Kaufman

CAST: Phillip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams, Samantha Morton

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 2008

Scortato dal clamoroso ritardo che spesso contraddistingue le italiche distribuzioni, giunge nelle patrie sale l’opera prima del Kaufman regista. E’ oggettivamente complicato comprendere determinate logiche di mercato, ma se tutti i mali non vengono per nuocere lo scarto temporale che porta in Italia Synecdoche, New York giova perlomeno ad una delle numerose angolazioni critiche applicabili: non fosse per la collocazione in scia a Mood Indigo e Her, ovvero le ultime due fatiche di Gondry e Jonze; cineasti che al Kaufman sceneggiatore devono e non poco.

Tre film che sembrano soffermarsi sulla natura e la gestione delle relazioni, dimostrando quanto gli attuali Michel Gondry e Spike Jonze abbiano iniziato un percorso indipendente in grado di dimostrarli progressivamente svincolati dal loro ispiratore iniziale, quel Charlie Kaufman che in Synecdoche, New York si fa unico responsabile della direzione di una sua storia: decisamente più cupo e senza speranza rispetto a quanto mostrato da Mood Indigo e Her, nonostante i fondali surreali che comunque consentono paragoni quanto meno visivi e visionari.

Synecdoche, New York è l’Infinite Jest, l’Underworld di Charlie Kaufman. L’opera omnia, il resoconto doloroso, il testamento dell’artista fagocitato dalla sua arte: sforzo creativo che diviene causa di malattia sconosciuta, virus relazionale, motivazione di abbandono e incomprensione. Synecdoche, New York scava nelle viscere del suo protagonista, aprendo il racconto con la celebrazione delle feci che lo circondano: verdi, marroni, gialle e poi grigie; profondità segrete di corpi ancora vergini o già “infetti”, spie d’emergenza per organismi inseriti in un contesto di vita astratto e destinati a divenire mortalmente parte di esso in quanto personaggi di cui l’autore è alla perenne ricerca.

Uomo di storie bizzarre più che di prospettive geometriche, la centralità di Charlie Kaufman fa si che Synecdoche, New York si dipani come pellicola di dialoghi piuttosto che di regia: parole che nella figura retorica del titolo già denunciano la loro natura multistrato e sfuggente, duplice, complessa e estesa all’operazione filmica tutta; che dell’attitudine artistoide conserva nevrosi e qualche figurina, risparmiandoci però la boria maniacale di un Woody Allen (ad esempio) per concentrarsi sull’ipocondriaco dramma della condizione umana bypassandone fortunatamente la retorica della celebrazione grottesca.

Essere John Malkovich permetteva ad un burattinaio di sostituirsi all’attore tramite un ingresso mentale, Confessioni di una mente pericolosa collocava un autore tv come protagonista di una romanzata autobiografia, Eternal Sunshine of the spootless mind offriva a Jim Carrey la possibilità di nascondersi, raddoppiarsi e infine di conservare la propria identità attraverso i ricordi, Il ladro di orchidee consentiva allo stesso Kaufman di sdoppiarsi dividendo la coppia gemellare nei ruoli di sceneggiatore e interprete. Synecdoche, New York conduce alle estreme conseguenze la tensione del suo autore verso la ricerca del doppio fino a triplicarla: unico metodo conveniente alla fusione tra realtà e copione autobiografico, ossessione che danneggia e debilita Caten Cotard durante la sua costante ricerca della perfezione reale attraverso la replica della finzione.

Intricato, denso e labirintico Synecdoche, New York equivale ad un rebus costruito attorno ai doppi sensi – medici e fonetici – delle biforcute parole di cui si circonda, licenza poetica denunciata (e quindi concessa/accettata) fin dal titolo che Kaufman non tarda ad utilizzare caratterizzandovi il protagonista: il cui cognome rimanda alla sindrome di Cotard, patologia psichiatrica che affligge chi vive nell’illusoria convinzione di essere già morto. Philip Seymour Hoffman avvia quindi un meccanismo costantemente aperto a più chiavi di lettura/percezione/interpretazione, tanto affascinate quanto avverso alla ricezione immediata del significato profondo, quindi inadatto all’esclusivo primo impatto di un film che per essere compreso appieno necessita almeno di una seconda visione.

Concepito sull’idea dell’autoconsumazione creativa come conseguenza di una vita dedicata invano al superamento della chimera teatrale illustrata da Peter Brook, Synecdoche, New York diviene biografia di un’esistenza trascorsa come l’esule in patria che si spegne tra la fatiscenza dell’ambientazione ricostruita in quanto logorato dalla ricerca (impossibile) della perfezione: epitaffio di una grandezza che conduce alla solitudine.

In Synecdoche, New York Harold Pinter viene dato per morto a premio Nobel vinto. Il teatro dell’assurdo allestito da Charlie Kaufman invece, provvede a donare immortalità ad un interprete principale divenuto autore il tempo di un film, che sull’altare della sua sofferta, incompresa e forse involontaria ambizione tutto sacrifica; consumandosi lentamente come l’appartamento perennemente in fiamme della sua innamorata collaboratrice. Metafora quanto mai efficace della convivenza fallimentare, quindi della solitudine alla quale è costretto il genio secondo Kaufman.