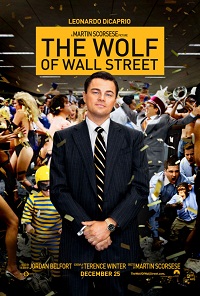

My milkshake is better than yours: THE WOLF OF WALL STREET di Martin Scorsese

REGIA: Martin Scorsese

SCENEGGIATURA: Terence Winter

CAST: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jean Dujardin, Rob Reiner, Jon Favreau, Spike Jonze

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 2013

Dopo la celebrazione (che, tempo un altro film, potrà suonare come un requiem) dell’arciclassico, del tecnico, dell’essenza spettacolar-costitutiva di Méliès (e quindi del Cinema tutto) di Hugo, Scorsese fa questa cosa, questo oggetto audiovisivo (meno audio del solito, diversamente visivo rispetto al passato anche recentissimo), questa cine-cosa, contenitore impazzito e disordinato, mercatino dell’usato e delle pulci costosissime senza insegne e senza slogan e senza carità, senza morale e senza eroi, che non parla di tempo di decadenza, ma d’epoca (che non è dei nineties, della borsa (ovviamente) – tutt’al più del cinema giunto agli anni dieci del terzo secolo) già decaduta ma non morta, divenuta un altro (o molti altri) agire visivo ed emozionale, dal cuore e dai fantasmi secondari, dove al “freak” seminale d’ogni (suo) film s’aggiunge una “y”: freaky, a cavallo tra il pop più anestetico e il vuoto più fiero, e tutte le divagazioni plausibili: sbrindellato, disordinato, caotico, cumulativo, di matto, di fuori, di malattia, di cattivo gusto (se non senza gusto), d’esubero, di niente.

Scorsese sembra aver in via definitiva (almeno per centottanta minuti) deciso che (per lui) le grandi narrazioni di stampo usuale sono più adatte alle serie tv e che il (suo) Cinema può dedicarsi forma e contenuto alla perversione e alla morbosità, come fosse liberato dai doveri e dalle maschere date dai plot (che ha quasi sempre evitato o cercato di evitare). Come le ragazze in costume da bagno di Harmony Korine in Spring breakers ruotano intorno alla maliconia svuotata ed anoressica d’emozioni dell’have fun imposto, e mentre i ragazzini di Sofia Coppola ci provano, in The Wolf of Wall Street tutto è sesso e droga e niente rock’n’roll (che – anche se non si dovrebbero usare termini del genere – avrebbe macchiato il tutto di canonica poesia). Ma proprio sesso e droga (e soldi). E basta. Gente che scopa e che si fa. Tracotanti pezzi di merda. Punto. Soldi, soldi, soldi. Armani yuppie gangsta. Truffa, senza remora. E non c’è un meccanismo, una mafia, un dio, un occhio nel cielo, un avvento: Belfort può sgarrare quanto vuole, fare il cazzo che gli pare. non c’è Famiglia cui rispondere, non c’è senso del collettivo. Il virtuosismo e la virtù popolatissimi ed umani con cui Quei bravi ragazzi, Casinò, Gangs of New York presentavano intenti e contenuti, qui sono una Ferrari, uno sguardo in macchina (già presente in uno dei primi cortometraggi di Scorsese in modo praticamente identico), una telefonata in cui DiCaprio si incula letteralmente il cliente. Non c’è un mondo al tracollo, ma solo un mentore che per cinque minuti parla di fottere (soldi), fottere (donne), fottere (il proprio cervello).

Della povertà iniziale di Belfort non v’è traccia. Di un vero climax/breakdown neppure (se non una nave che affonda, ma con festino italico annesso).

Belfort non è un’anima persa o sbagliata o mal incastrata: questo non è Toro Scatenato, Taxi Driver o Al di là della vita. Non ci sono angeli, non c’è qualcosa da cui liberarsi, non c’è atto risolutore.

Per il semplice fatto che uomo, dio, malattia, dipendenza, Sete coincidono.

Puro istinto.

E come nello sbranare di una bestia non c’è niente da capire, in questi tocchi grossolani di feste e festini, di orge in aereo, di catene montuose di cocaina, di nani lanciati, di soldi buttati per aria e nei cestini, di farmaci scaduti, di dosi alla soglia dell’over, di parallelismi con gli spinaci di Braccio di Ferro, non c’è niente da trarre. Non c’è morale da apporre. Come non c’è niente da spiegare nel bivio tra lo starsene da soli a casa a piangere e l’uscire ad ubriacarsi. Fermo restando che è della seconda scelta che qui si parla. À la Bruno Lauzi.

Il solo dramma è, appunto, tra le mura di casa, dove un bicchiere d’acqua in faccia è più lacerante di qualsiasi droga o tonnellata di banconote e l’anima de Il disprezzo cola dalle pareti. Salvo essere interrotto da una candela nel culo o da una telecamera di sicurezza puntata in mezzo alle gambe.

E l’addiction to (a certain) life dei protagonisti scorre con l’addiction audiovisiva di Scorsese.

Ai tempi di Quei bravi ragazzi (il 1990), una delle definizioni date dallo stesso era tipo «La mia risposta ad MTV». Ma anche «Un film sulla cocaina». Ventitré anni dopo la cocaina è rimasta e MTV non conta più niente, sostituita/affiancata da una moltitudine, fatta principalmente di internet 2.0 e zapping tra sitcom e pseudoreality dove nulla è obbligato ad avere un senso. L’overdose di banner, di immagini di contorno di varia forma e formato, di gag slegate, di momenti isolati, di video concatenati a casaccio, tanto di gente che va a sbattere che di gattini che di gang bang che di cuochi che di abiti da sposa che di video musicali. Tante immagini da far sì che nessuna conti veramente, se non nell’accatastamento in cui un qualsiasi contenuto, ammesso ancora vi sia, venga nullificato. Così The Wolf non vuole raccontare nulla e ha la ritmica di una puntata di Family Guy, l’indole di Jackass. L’epica sta altrove.

E come una pagina web è fatta principalmente di scarti, magnifici e magnificati scarti, The Wolf of Wall Street è fatto di quelle che altrove sarebbero state scene tagliate, gag aggiuntive (da scorciare o eliminare del tutto), siparietti di Joe Pesci in Quei bravi ragazzi o Casinò, o di Tom Sizemore e John Goodman in Al di là della vita, Jack Nicholson che fa colazione mentre toglie un anello dalla mano amputata di un cadavere: di norma paralleli ma ogni volta sostanziali assurti ad unico materiale.

Se i (cari,) vecchi schemi arcinoti di Scorsese possono essere utilizzati senza troppi danni anche da un Gabriele Salvatores, a M.S. non resta che fare con se stesso quello che aveva già fatto con Cape Fear riguardo al thriller: estrarne l’acido, il midollo, frantumarne il cielo/tetto, sbattendosene degli ipotetici doveri narrativi.

Jonah Hill e Leonardo DiCaprio (ma anche il resto del cast, ché praticamente fanno tutti la stessa merda) sono entrambi spalle di un geyser d’eccesso, unico vero protagonista; un milkshake di stimolanti e calmanti dove la glassa cola sulla carne e i coloranti chimici coprono ogni cosa, senza che gusto o lusso presenzino, come avvenimenti o come immagini, in stacchi bruti di staticità e velocità solo contrapposte, di abiti e location d’un “troppo” sempre pallido, più Pain & Gain che Paura e delirio a Las Vegas, più Alvaro Vitali e Lino Banfi che altra aspettativa da duo comico, come un Superbad in cui lo stesso Hill possa essere stato senza un Michael Cera a fermarlo. Un’altra Animal House.

Non ci sono gli sguardi attoniti di Ray Liotta o l’imperturbabilità di De Niro, come mezzi Dante all’inferno. Non c’è un istante in cui si dica che ciò che accade è sbagliato. Non si osserva, né si racconta. E di conseguenza non ci sono regia e montaggio che portino in fondo per poi risalire, ma una distesa di disordine colorato e senza memoria. Non ci sono i palazzi che crollano. Ma solo un monumentale abuso assoluto, a tappare qualsiasi via di fuga visiva o mentale, inondante ed inaccessibile

Da un lato uno stronzo vestito bene, dall’altra un tizio in metropolitana, come milioni. E milioni in un’unica tasca. Le strisce, le puttane, le banconote arrotolate. E tutti gli altri in coda alla posta. Non c’è più nemmeno bisogno di parlare del fascino del potere, e chi l’ha: l’ha. Punto. Ed è sempre in overdrive.

La linea di Scorsese è netta e più che mai invalicabile: di qui i Lupi, di qui i poveracci.

Ché si inizia con uno sport tv e si finisce con una conferenza per imparare a vendere: merci opposte e parallele, in realtà inacquistabili. Ché la dimensione non c’entra un cazzo con l’anima. Ancora soldi rubati. Ad una platea di pubblico pagante.

Come i pensionati in tuta alla fine di Casinò (senza però nemmeno il bisogno di un’ellisse temporale).

Una platea di scemi.

Seduti in un cinema, magari.