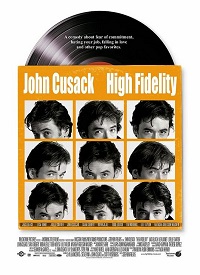

REWIND: ALTA FEDELTÀ di Stephen Frears

REGIA: Stephen Frears

SCENEGGIATURA: D.V, DeVincentis, Steve Pink, John Cusack, Scott Rosenberg

CAST: John Cusack, Jack Black, Joan Cusack, Catherine Zeta Jones

NAZIONALITÀ: UK, USA

ANNO: 2000

ALTA IDENTITÀ

Non so se nella mia top 5 delle trasposizioni letterarie High fidelity troverebbe posto, ma di certo se non fosse un ottimo film non avrei alcun problema ad escluderne categoricamente l’eventualità.

Ciò che rende quello di Frears un adattamento validissimo e memorabile, a fronte di un testo particolarmente intraducibile per lo stile e l’approccio intimamente soggettivo, un po’ autistico e un po’ autoterapeutico, è principalmente la maniera in cui il regista inglese decide di attaccare frontalmente il romanzo di Hornby, di scompaginarlo letteralmente per tutta la pellicola. Ad ogni sequenza si ha l’impressione che Frears abbia aperto il libro ad una data pagina e vi si sia tuffato “di faccia”, con tutta la macchina da presa, trainando con sé – grazie alla forza d’inerzia delle emozioni – la scena, la sua essenza, e l’intera sala cinematografica con tutti noi spettatori, all’interno della vicenda e dell’atmosfera.

Il suo è un modo di attaccare, e conseguentemente di svelare, non soltanto la matrice letteraria del film (ad esempio attraverso la voce over e i passi del testo) o il discorso diretto in prima persona con cui è narrato il romanzo (ad esempio attraverso il rivolgersi di John Cusack – e solo di John Cusack – direttamente in macchina), ma anche e soprattutto la natura stessa dei rapporti umani su cui la storia si costruisce e si basa: sia, ad un primo livello, quelli tra persone diverse, sia, ad un livello più profondo e complesso, quelli con il proprio Io, a caccia della propria identità come tutti i grandi protagonisti della narrazione postmoderna. Il Rob Gordon che parla in macchina (ossia a noi) e quello che vive le vicende raccontate sembrano due entità magari non totalmente distinte ma diverse, se non altro nel rapporto che hanno con la realtà, e quindi con la messa in scena e la rappresentazione: il primo Rob (che apre il film volgendoci le spalle) è confinato in una sorta di limbo, interagisce solo con noi e – quello che conta – non con chi e cosa gli sta intorno; nella realtà in cui si muove è un fantasma a tutti gli effetti, le persone gli sfilano accanto senza accorgersi di lui e senza ascoltare i suoi discorsi, non lo vedono e non lo sentono (a parte Bruce Springsteen nel suo divertente cameo). L’altro Rob è invece un “membro ordinario” di quella realtà, la abita e la vive ordinariamente come tutti gli altri soggetti.

I due Rob si muovono in due diversi ordini dell’immagine e della rappresentazione, separati sempre in maniera netta, tramite stacchi bruschi (a cominciare dalla primissima scena, in cui Laura sopprime il primo Rob staccandogli letteralmente la spina), e non convivono praticamente mai all’interno di una singola inquadratura (se non in un paio di poco significative eccezioni, creando comunque separazione e distanza all’interno del quadro). È evidente, in questa portante scelta di messa in scena, la volontà di Frears di rappresentare il conflitto squisitamente postmoderno tra l’io e il sé: Rob parla alla macchina da presa come allo specchio (esattamente come il Monty Brogan nello storico monologo de La 25a ora), e di fronte allo specchio cerca di risolvere la sua personale crisi del soggetto, acquisendo coscienza di sé stesso dal di fuori. Il primo Rob, nel momento in cui si sveglia grazie a Laura che stacca lo spinotto con cui era collegato alla macchina (esattamente come in Matrix fanno Trinity e Morpheus per Neo, che dopo aver preso la pillola rossa si risveglia “entrando” in uno specchio), inizia a guardare all’immagine che proietta di sé (nel mondo), e da questo processo di esteriorizzazione parte per la costruzione della propria personalità. La dimensione del primo Rob, inconoscibile e di per sé insignificante, è dunque riconducibile al registro reale, mentre quella del secondo Rob – e degli altri soggetti – è la rappresentazione dell’immaginario; dalla “disputa” tra i due registri, passando attraverso l’ordine del linguaggio (il simbolico), si risolve la scissione interna del soggetto in crisi del mondo contemporaneo. Giungendo all’affermazione dell’identità, un po’ come si giunge alla formazione di una compilation.

In questo senso, assume particolari significato e rilevanza la sequenza filmicamente più marcata – oltre che divertente – del film, quella dell’incontro/confronto/scontro tra Rob e Ian (assente nel romanzo, in cui Rob non incontra mai il nuovo partner di Laura), dove senza uscire dal regime diegetico assistiamo all’accavallarsi dei registri, reale immaginario e simbolico, nella successione dei finali immaginati dal protagonista. Una scelta del genere, tanto straniante rispetto alla narrazione, registra con sublime capacità di sintesi la maniera in cui il linguaggio (il simbolico) opera da ponte tra reale e immaginario; tanta è la forza con cui il soggetto-Rob immagina di eliminare il rivale, e altrettanta quella con cui il linguaggio registra questa proiezione, che a posteriori egli riesce realmente nell’impresa, tant’è che dopo quella scena Ian sparisce completamente dal film. Pressoché allo stesso modo, la sequenza della (breve, anzi fulminea) relazione con Marie De Salle ci mostra prima i due a letto, presumibilmente dopo uno o più rapporti sessuali, ossia prima la proiezione immaginata da Rob, e dopo la successione di eventi che ha portato realmente a quell’epilogo.

Alta fedeltà è dunque, oltre che una squisita commedia girata da un grande regista e con due specialisti come Cusack e Black a loro agio, un adattamento squisitamente autoriale (sono tra quelli che ancora attribuiscono un’accezione estremamente positiva a questa deleteria espressione) in cui Frears non si limita a trasporre il testo né ne dissimula l’origine, ma lo fa drammaticamente suo e lo restituisce filtrato dal suo personalissimo sguardo sull’uomo contemporaneo.